我院蔡冬清研究员团队在浒苔1小时腐熟领域取得重要突破

发布时间:2025-07-07

近日,环境科学与工程学院蔡冬清研究员团队在海洋固废—浒苔1小时腐殖化及肥料化利用领域取得重要研究进展,相关成果发表于国际著名期刊《自然·通讯》(Nature Communications (2025)16: 5860)。我校为论文第一通讯单位。

近年来,由于海洋富营养化加剧,浒苔(Enteromorpha prolifera, EP)频繁暴发,形成大规模的“绿潮”,对沿海渔业、航运和水质造成严重影响。目前,浒苔的主要处理方式包括堆肥、填埋等,但这些方法存在周期长、资源利用率低、二次污染风险等问题。如何高效、绿色处置并资源化利用浒苔,已成为环境治理领域的重要课题。

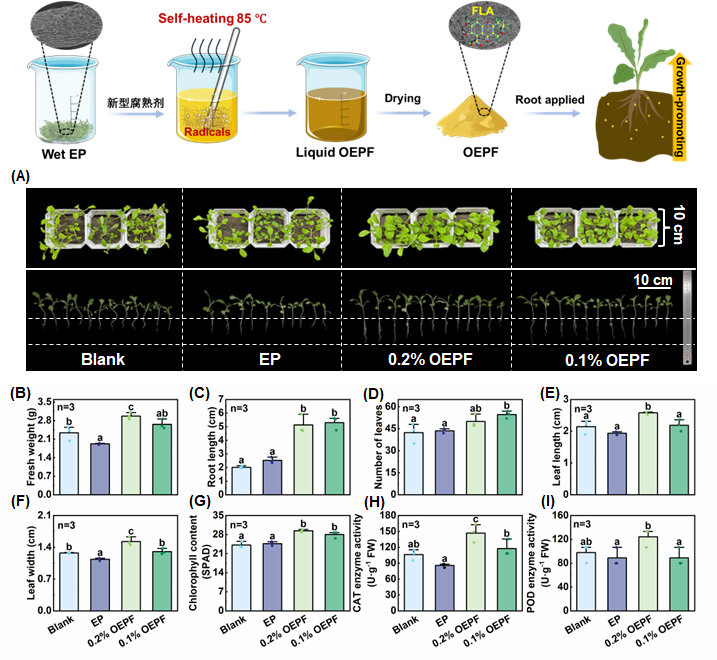

研究团队研发出新型腐熟剂,在常温常压下1小时内完成浒苔的快速腐殖化,成功制备类黄腐酸肥(OEPF)。该技术的关键在于:利用自由基促使浒苔中的多糖、蛋白质等有机物发生降解-聚合反应,形成具有高生物活性的类黄腐酸。盆栽和田间试验表明,该肥料可显著促进植物生长和根系发育。与传统的海藻堆肥和矿源黄腐酸肥料相比,该技术的生产成本更低,具有显著的节能和环保优势,为浒苔的高效回收利用提供了绿色、低成本的解决方案。

浒苔小时级腐熟技术原理及效果

技术简介:我国每年产生约40亿吨畜禽粪污、10亿吨秸秆和1.2亿吨餐厨垃圾,其堆肥存在周期长(30-60天)、肥效低(黄腐酸仅1%,有机肥1-2吨/亩)、无害化不彻底(重金属、有害菌消除率通常低于70%)三大问题,成为制约我国双碳计划和乡村振兴两大战略的卡脖子问题。针对该问题,在国家自然科学基金等项目支持下,团队从0到1创建了基于“纳米腐熟剂高产自由基诱导降解-聚合”的快速腐熟理论,原创研发出有机固废1小时纳米腐熟剂及自发热、超高温、定向腐殖化技术,建立了重金属/有害菌原位深度消减技术体系,可10分钟将物料自热至80oC以上、1小时转变为黄腐酸型有机肥。与传统堆肥相比,该技术的颠覆性在于:1)将腐熟周期从30天缩至1小时(效率提高720倍);2)黄腐酸含量高达3-9%(传统有机肥约1%);3)深度无害化:重金属钝化98%以上、有害菌全消除。同时可节约场地和用工70%,减碳30%以上。

该技术已获4项发明专利,授权安徽丰原(上市企业)、潍坊助农旺、浙江嘉力、河北民得富、中核同创、净途(深圳)6家单位使用,已建成25万吨级快腐有机肥生产线。快腐肥推广50万余亩,较传统有机肥使作物增产15-50%,减少化肥用量50%以上,产生经济效益4000余万元。该成果获全国颠覆性技术总决赛优秀奖、上海市“海聚英才”总决赛优胜奖、上海高价值专利运营大赛标杆奖(3强)及最佳交易奖、全国挑战杯银奖,入选2025年上海松江区青年创新创业十大案例。同时揭示了关键机制,发表在Nature Communications(2篇)上。本技术有望将有机肥工艺从“慢臭粗”引向“快好细”,有效支撑乡村振兴和双碳战略。